公開日 2024年04月01日

母乳やミルクからの栄養で成長していた赤ちゃんが、幼児期の食事へ移行していく期間を「離乳」といいます。

この期間に赤ちゃんは、食べ物の味や噛み方、飲み方などを覚えていきます。

赤ちゃんは、成長や発達の個人差が大きいです。その日の体調も見ながら、あせらずにゆっくり離乳食を進めていきましょう。

始める目安は?

離乳食のスタートは、生後5~6か月頃に

〇首のすわりがしっかりしてる。

〇支えてあげると座ることができる。

〇食べ物に興味を示す。(家族が食事をする様子を見て、よだれが出る、口を動かすなど)

〇スプーンを口に入れても押し出すことが少なくなる。

が目安となります。

離乳開始前の果汁は必要?

離乳食を開始する前に果汁やお茶を与える必要はありません。

離乳開始前に果汁やお茶などを飲ませると、母乳やミルクの量が減ったり、必要なエネルギーや栄養素が不足することもあります。

母乳やミルク以外の味に慣れるのは、離乳食開始後で十分です。

離乳のコツ

〇赤ちゃんが健康なときに開始しましょう。

〇赤ちゃんの機嫌や便の様子を見ながら、量と種類を少しずつ増やします。始めたら毎日続けましょう。

〇離乳食は、一番余裕のある時間帯で、授乳の前に食べさせてみましょう。

〇赤ちゃん専用の食器を用意しましょう。

〇離乳食を与えるときは、優しく話かけながら親子ともにリラックスできるようにします。無理強いせ

ず、赤ちゃんの機嫌と様子を見ながら進めましょう。

離乳の進め方

離乳食の調理方法と与えてよい食品のめやす.pdf(201KB)

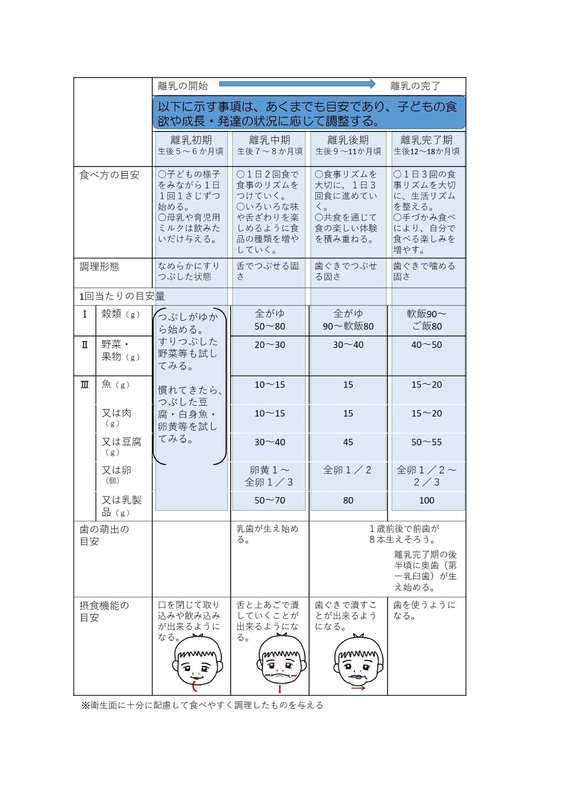

【離乳初期(生後5か月~6か月頃)】

離乳食を飲み込むこと、その舌ざわりや味に慣れることが目的です。

赤ちゃんの様子を見ながら、1日1回1さじずつ始めましょう。

母乳やミルクは授乳のリズムに沿って、飲みたいだけあげましょう。

舌は前後に動きます。くちびるを閉じてごっくんと飲み込むことが目標です。

離乳の開始は、おかゆ(米)から始めます。

慣れてきたら、すりつぶした野菜、豆腐、白身魚、固ゆでした卵黄などを試してみましょう。

調味料は、必要ありません。

【離乳中期(生後7か月~8か月頃)】

1日2回食に進めて、食事のリズムをつけていきましょう。

離乳食の後、母乳または育児用ミルクをあげます。

いろいろな味や舌ざわりを楽しめるように食品の種類を増やしていきましょう。

食塩、みそ、しょうゆなどの調味料は、風味づけ程度の量使用できます。

舌の動きが前後から上下になります。舌と上あごでつぶして食べられるようなやわらかさにしましょう。

【離乳後期(生後9か月~11か月頃)】

食事リズムを大切に、1日3回食に進めていきます。

歯ぐきでつぶせるくらいの固さのものをあげます。

離乳食の後、母乳または育児用ミルクをあげます。

手づかみで食べようとするなど、自分で食べる意欲がでてくる頃です。野菜スティックや細く切ったパン、果物などを持たせてみましょう。

調味料を使用する場合は、薄味にしましょう。

家族と一緒に食卓を楽しむ楽しさも教えてあげましょう。

【離乳完了期(生後12か月~18か月頃)】

1日3回の食事リズムを大切に、生活リズムを整えていきましょう。

手づかみ食べにより、自分で食べる楽しみを増やしてあげましょう。

1日3回の食事を中心に、子どもの食欲、遊びなどに応じて1日1~2回の補食(間食)で足りない栄養などを補いましょう。

食物アレルギーについて

Q.アレルギーが心配だから離乳食のスタートは遅らせたほうがいい?

A.離乳食のスタートを遅らせても、食物アレルギーの予防効果があるという科学的根拠がないことがわかっています。生後5~6か月頃から離乳食を始めていきましょう。

Q.食事の後に湿疹。どうしたらいい?

A. 何か心配な様子が見られたり、おかしいなと感じたりしたら、医師の診察を受けるようにしましょう。

自己判断で離乳食を遅らせたり、食品を除去したりすると、栄養バランスが偏ったり、使える食品が限られたりと食事を準備する側の負担も大きくなります。必ず、医師の指示に基づいて、離乳食を進めていきましょう。

離乳食で困った時は

町では、離乳食に関する教室や相談を実施しています。

| 事業名 | 対象 | 実施日など | 内容 |

| 乳児健診 | 3~4か月児 | 詳しくはこちらへ | 離乳初期の離乳食の進め方 |

| 離乳食学級 | 離乳期乳児を持つ保護者 | 奇数月 | 離乳食の進め方 |

| 育児相談 | 離乳期乳児を持つ保護者 | 毎月第2・4火曜日 | 離乳食に関する相談 |

※日程や申し込みについては、町の広報誌「養老」などでお知らせします。